在全球流域治理面临气候变化与开发保护矛盾的背景下,中国正以系统性思维推进黄河流域生态保护与高质量发展。2025年水利部发布的《黄河流域生态保护治理报告》显示,黄河干流水质连续五年保持Ⅱ类,中游水土保持使入河泥沙量较2000年减少78%,从内蒙古河套的“智慧灌区”到山东的“生态三角洲”,中国正通过技术创新、制度突破与文化赋能,重塑千年母亲河的生态底色。

一、水土保持:从“被动治理”到“主动修复”的范式革新

黄河中游的水土保持工程迎来历史性突破。水利部黄河水利委员会数据显示,2024年黄土高原累计综合治理水土流失面积29.2万平方公里,建成淤地坝5.8万座,使入黄泥沙从16亿吨/年降至3.5亿吨/年。陕西榆林创新“光伏+生态”模式,在治沙造林的同时建设光伏电站,年发电量达120亿千瓦时,实现生态修复与能源转型双赢;甘肃庆阳推广的“固沟保塬”工程,通过塬面保护、沟道治理等措施,使董志塬耕地保存率从81%提升至94%,被联合国环境规划署列为全球生态修复典范。

数字技术为水土保持注入新动能。黄河上中游管理局开发的“水土流失动态监测平台”,利用卫星遥感与无人机巡检,实现每季度更新侵蚀模数数据,定位精度达10米级。2025年启动的“智慧水土保持”工程,更将AI算法融入淤地坝安全监测,预警响应时间从4小时缩短至30分钟,成功处置宁夏西吉县3处坝体渗漏险情。

二、水资源高效利用:从“粗放开发”到“刚性约束”的制度创新

黄河流域率先实施“四水四定”(以水定城、以水定地、以水定人、以水定产)制度,水利部核定流域多年平均用水量为580亿立方米,通过用水权交易、阶梯水价等机制倒逼节水。内蒙古河套灌区作为全国最大一首制自流灌区,通过“灌排一体化”改造和智能配水系统,使灌溉水利用系数从0.42提升至0.58,年节约黄河水12亿立方米;山东聊城推行“地下水超采区水位与财政资金挂钩”机制,对连续两年水位下降超2米的县市暂停涉水项目审批,推动徒骇河流域地下水位回升1.5米。

市场机制激活水资源要素配置。2025年黄河流域水权交易平台完成首单跨省交易,甘肃张掖向陕西榆林转让农业节水指标2000万立方米,通过智能合约实现收益自动分配。这种“节余即收益”的机制,推动流域农业用水占比从76%降至65%,工业用水重复利用率提升至85%。

三、生态修复:从“单项治理”到“系统保护”的协同实践

黄河三角洲的生态保护成为全球湿地修复典范。2024年实施的“湿地水系连通工程”,通过疏浚河道、恢复潮汐通道,使刁口河流路湿地面积扩大32平方公里,黄河口国际重要湿地鸟类种类增至371种,东方白鹳繁殖种群达1200余只。更具突破性的是“河海统筹”治理模式——通过控制陆源污染、修复滨海湿地,使渤海湾(黄河入海口)水质优良率从2019年的68%提升至2024年的92%,相关经验被纳入《拉姆萨尔湿地公约》全球实践案例。

上游河源区的保护同样成效显著。青海启动“中华水塔”保护提升工程,投入126亿元实施冰川冻土保护、江源湿地恢复等项目,使长江、黄河、澜沧江源头区水质保持Ⅰ类。中科院青藏高原研究所的监测显示,2020-2024年黄河源区湖泊总面积增加114平方公里,玛多县“千湖之县”景观逐步恢复。

四、文化赋能:从“工程建设”到“文脉传承”的价值升华

黄河文化保护与生态治理深度融合。河南洛阳打造的“黄河国家文化公园”,串联小浪底水利枢纽、二里头遗址等节点,年接待游客超800万人次;山东东营建设的“黄河口大合唱”文旅项目,将防洪工程与湿地景观结合,开发生态研学、观鸟摄影等产品,2024年旅游收入达12亿元。这种“水利工程+文化IP”的模式,使黄河从“防洪屏障”转变为“精神纽带”。

数字化技术助力文化遗产活态传承。水利部黄河水利委员会开发的“黄河文化数字平台”,收录历代治黄文献、古灌区遗址等数据,通过VR技术还原清代潘季驯“束水攻沙”治水场景。2025年启动的“黄河文化基因解码工程”,更将AI技术应用于古河道演变研究,为流域综合治理提供历史借鉴。

五、国际协作:从“区域治理”到“全球共享”的责任担当

黄河治理经验正为全球流域治理提供参考。在“一带一路”框架下,中国与中亚国家共建“数字黄河国际研究中心”,向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦输出水土流失监测技术;在第78届联合国大会上,黄河流域生态保护案例入选“全球可持续发展最佳实践”,其“山水林田湖草沙”系统治理理念被写入《联合国防治荒漠化公约》新战略。

跨境水资源合作取得新突破。中蒙签署《关于合理利用和保护跨界水的合作协定》,在克鲁伦河等跨境河流建立联合监测机制;中国与俄罗斯合作的“阿穆尔河流域治理项目”,引入黄河三角洲湿地修复技术,使远东地区退化湿地恢复率提升30%。

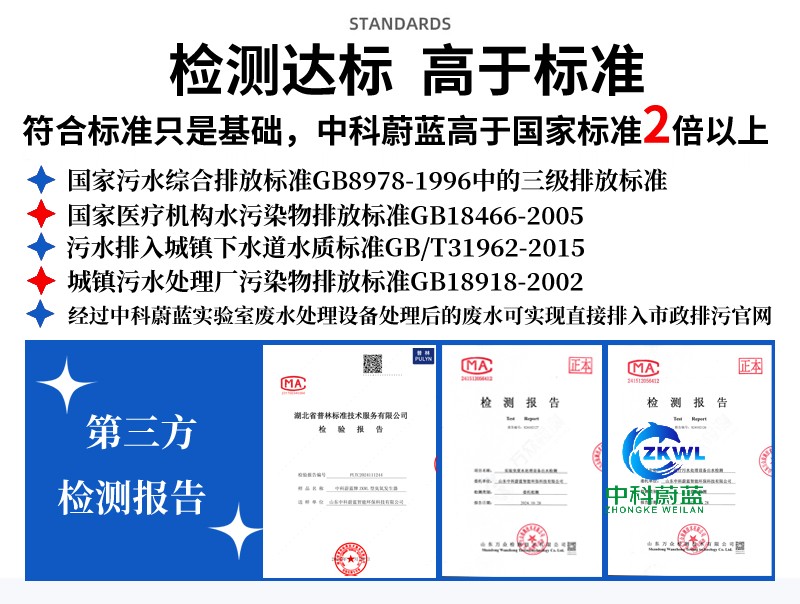

山东中科蔚蓝友好提示:黄河流域的治理实践,印证了中国治水从“征服自然”到“和谐共生”的文明跃迁。从黄土高原的“数字水保”到三角洲的“生态湿地”,从用水权交易的“市场杠杆”到黄河文化的“精神滋养”,这些创新不仅解决了流域面临的生态危机,更揭示了一个核心命题:流域治理的本质是自然规律、经济规律与社会规律的辩证统一。在全球气候变化的挑战下,黄河模式正以系统性、创新性和包容性,为人类守护母亲河提供“中国方案”,让奔流不息的黄河水成为生态文明的永恒见证。

(本文案例来源:水利部《黄河流域生态保护治理报告》、联合国环境规划署全球生态修复案例库、黄河流域水权交易平台公示数据、《拉姆萨尔湿地公约》年度报告)更多环保新闻,关注中科蔚蓝咨询热线:15684397985

-

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝在生态文明建设的进程中,污水治理与水资源保护成为各地工作的重点,关乎生态环境的可持续发展与民生福祉的提升。各地积极行动,通过完善制度、靶向攻坚重点领域、聚焦民生保障等多维度举措,在污水治理与水资源保护领域取得了显著成效。 以白银市为例,近年来该市围绕黄河生态保护,创新构建水...

查看详情

-

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态环境领域,污水治理与水资源保护一直是备受关注的焦点。近年来,我国在这两大关键板块持续投入,从政策引导到实践探索,从技术革新到公众参与,全方位推动工作进展,一系列显著成效正逐步重塑我国的水生态环境格局。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑臭水体...

查看详情

-

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态文明建设的征程中,污水治理与水资源保护已成为刻不容缓的重要任务,关乎生态安全、人类健康与经济社会的可持续发展。近年来,从政策引领到地方实践,从技术革新到全民参与,一系列积极行动正全方位重塑我国的水生态环境。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑...

查看详情

-

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站在当下,生态环境保护已成为全球性重要议题,而水资源保护无疑是其中的关键一环。从繁华都市到偏远乡村,从广袤平原到山川河谷,各地正积极探索、大胆创新,通过一系列举措全力守护珍贵的水资源,为生态安全筑牢根基。 湖南在水生态保护领域成绩斐然。2024年,湖南省国考断面水质优良率高达98.6...

查看详情

-

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站随着生态保护理念的深入,污水治理与水资源保护成为各地发展的重要议题。从西南山区到华北平原,各地因地制宜创新治理模式,同时激发公众参与热情,共同绘制水资源生态保护的崭新图景。 在贵州,乌江水环境治理迎来关键突破。2024年,乌江流域贵州段水质持续向好,国控断面水质优良比例稳定在10...

查看详情