近年来,中国在水资源保护领域呈现出工业绿色转型与流域系统治理的双重特征,通过技术创新、政策革新和国际协作,推动治水从“末端治理”向“源头防控”转型。从氯碱行业的废水梯级利用到黄河流域的排污口精准监管,从膜分离技术的工业化应用到“一带一路”的水利民生工程,一系列实践展现了治水体系的现代化升级。

一、工业废水资源化:循环经济的新范式

河北唐山三友氯碱公司开创了高盐废水循环利用的行业标杆。企业将烧碱、聚氯乙烯生产废水按含盐量、pH值等指标分类,建立“串联梯级回用矩阵”,通过盐酸脱析、蒸汽式合成炉等设备,实现离心母液水过滤回用、无机废水资源化利用。2023年烧碱单位产品用水量降至4.66立方米/吨,水重复利用率达97.2%。更具突破性的是,企业引入园区再生水管网,将市政再生水补充至循环水系统,形成“生产水-循环水-再生水”的闭环体系,年节约新鲜水用量超100万吨。

在江苏苏州,昌泽环保工程科技有限公司研发的NRST高效废水资源化回收系统,通过介质分离与清洁化处理,将化工废水中的有用物料提纯回用,使后续处理成本降低30%。该系统已在长三角多家纺织企业应用,帮助企业实现印染废水回用率超80%。与此同时,博泰至淳生物科技有限公司开发的BioC-1M复合碳源产品,通过强化微生物脱氮功能,使污水处理厂总氮去除率提升15%,有效破解雨季溢流污染难题。

二、黄河流域治理:排污口监管与地下水修复

生态环境部出台的《入河排污口监督管理办法》为黄河治理提供制度保障。截至2025年,黄河流域已排查排污口2.1万个,完成整治1.9万个,审批率从67%提升至89%。在内蒙古鄂托克前旗,通过“水浇地置换塑料大棚”模式,每10亩水浇地置换0.8亩大棚,年压缩地下水开采量95万立方米。配套的“井电双控”系统实时监控724眼机电井,将水浇地亩均用水量从440立方米压减至220立方米,实现超采区水位同比回升1.42-3.44米。

为破解煤化工污染难题,黄河流域推行“入河排污口-工业企业-园区”三级管控体系。在山西吕梁,某焦化园区建立废水集中处理中心,采用“预处理+膜分离+蒸发结晶”工艺,实现废水零排放,副产工业盐纯度达99.5%。该模式已在沿黄9省区推广,带动32个工业园区完成废水资源化改造。

三、膜技术革命:工业废水处理的新突破

膜分离技术正重塑工业废水处理格局。北京安科德公司开发的微滤-超滤-纳滤-反渗透全流程膜处理系统,在脱硫废水处理中实现悬浮物去除率99.9%,为后续浓缩结晶提供保障。在广东某电镀园区,采用“超滤+反渗透”组合工艺,将电镀废水回用率提升至90%,年节约新鲜水用量超50万吨。更值得关注的是,纳滤技术在二价离子截留中的优势,使工业盐纯度提升至98%以上,推动资源化产品进入高端市场。

在浙江某化工基地,膜技术与生物处理耦合应用。企业采用“厌氧+膜生物反应器(MBR)+反渗透”工艺,将高浓度有机废水COD从5000mg/L降至50mg/L以下,出水直接回用于生产,年减少废水排放12万吨。这种“膜法+生物法”的协同模式,被生态环境部列为重点推广技术。

四、一带一路合作:水利民生与技术输出

中斯水技术研究与示范联合中心成为国际治水典范。该中心在斯里兰卡建设4处饮用水示范工程,采用“超滤+活性炭吸附”工艺,使5000余名村民用上达标饮用水,水源地砷含量从0.12mg/L降至0.01mg/L以下。更具战略意义的是,项目开发的本地化水处理设备,将运行成本降低40%,已在南亚地区推广23套。在农业领域,中国热带农业科学院团队在斯里兰卡推广香蕉组培脱毒苗和水肥一体化技术,使单产从12吨/公顷提升至28吨/公顷,带动1900余名农户增收。

在非洲,中国援建的肯尼亚KarimenuII大坝供水项目日处理7万立方米污水,通过50公里管线向100万人口提供清洁用水,使内罗毕周边疟疾发病率从40%降至8%。项目采用的“预处理+A2/O+深度处理”工艺,成为东非地区污水处理的标准范式。

五、绿色金融:债券融资激活治理动能

余干县城投公司发行1.68亿元债券用于陈道港、高家港水系治理,开创水系治理与债券融资结合的先河。工程通过河道清淤、生态护岸和绿地建设,使河道行洪能力提升30%,水质从劣V类提升至IV类。更具创新性的是,项目将沿岸绿带打造为环城绿道,配套建设9个服务驿站和运动场所,使周边土地增值20%,形成“治水-增值-反哺”的良性循环。

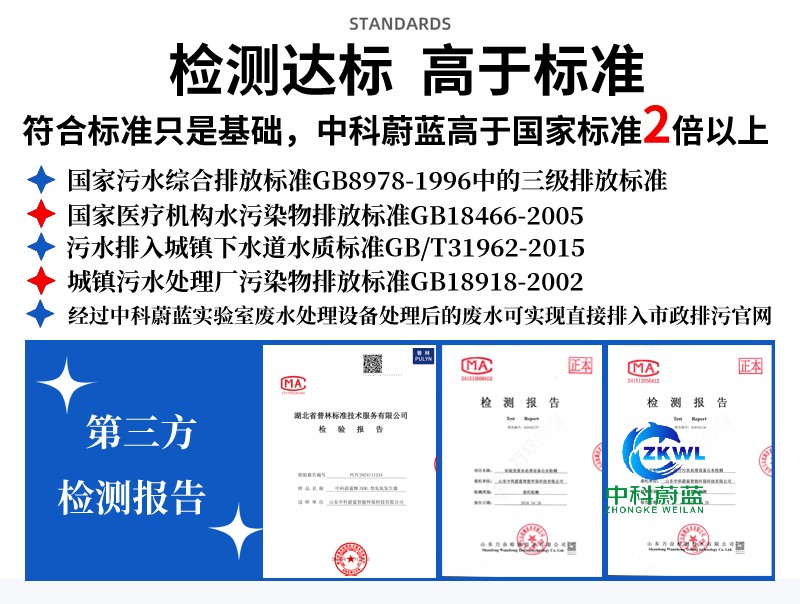

中科蔚蓝提示:在江苏,太湖流域试点“生态补偿+债券发行”机制。无锡蠡湖生态修复项目通过发行绿色债券募集资金,将水质改善量、湿地修复面积等生态指标纳入碳汇核算,年碳汇量达3.2万吨,吸引企业购买碳汇支持治理。这种“治水即增汇”的模式,使项目自偿率提升40%,为流域治理注入持续动力。咨询热线:15684397985

-

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝在生态文明建设的进程中,污水治理与水资源保护成为各地工作的重点,关乎生态环境的可持续发展与民生福祉的提升。各地积极行动,通过完善制度、靶向攻坚重点领域、聚焦民生保障等多维度举措,在污水治理与水资源保护领域取得了显著成效。 以白银市为例,近年来该市围绕黄河生态保护,创新构建水...

查看详情

-

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态环境领域,污水治理与水资源保护一直是备受关注的焦点。近年来,我国在这两大关键板块持续投入,从政策引导到实践探索,从技术革新到公众参与,全方位推动工作进展,一系列显著成效正逐步重塑我国的水生态环境格局。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑臭水体...

查看详情

-

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态文明建设的征程中,污水治理与水资源保护已成为刻不容缓的重要任务,关乎生态安全、人类健康与经济社会的可持续发展。近年来,从政策引领到地方实践,从技术革新到全民参与,一系列积极行动正全方位重塑我国的水生态环境。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑...

查看详情

-

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站在当下,生态环境保护已成为全球性重要议题,而水资源保护无疑是其中的关键一环。从繁华都市到偏远乡村,从广袤平原到山川河谷,各地正积极探索、大胆创新,通过一系列举措全力守护珍贵的水资源,为生态安全筑牢根基。 湖南在水生态保护领域成绩斐然。2024年,湖南省国考断面水质优良率高达98.6...

查看详情

-

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站随着生态保护理念的深入,污水治理与水资源保护成为各地发展的重要议题。从西南山区到华北平原,各地因地制宜创新治理模式,同时激发公众参与热情,共同绘制水资源生态保护的崭新图景。 在贵州,乌江水环境治理迎来关键突破。2024年,乌江流域贵州段水质持续向好,国控断面水质优良比例稳定在10...

查看详情