(2025年7月3日综合报道)近年来,中国以长江、黄河等重点流域为突破口,通过制度创新、科技赋能和全流域协同治理,构建起"生态保护-污染治理-资源循环"的立体化治理体系,推动水环境质量持续改善。从工业废水资源化利用到农业面源污染精准管控,从司法护航到碳汇交易,一系列突破性实践正在重塑人水和谐的发展格局。

一、流域综合治理:从"分段施治"到"系统修复"

在长江经济带,一场跨越11省市的生态保卫战正书写着绿色奇迹。截至2024年,长江干流水质已连续5年保持Ⅱ类标准,水生生物完整性指数从"无鱼"提升至"较差"等级,江豚数量增至1249头。这一转变源于全流域协同治理机制的建立:通过沿江化工企业"关改搬转"、入河排污口排查整治(累计解决4.2万个问题)和10年禁渔等措施,长江生态功能逐步恢复。最高人民检察院发布的典型案例显示,2020年重庆长寿区非法倾倒废燃料油案件中,检察机关通过公益诉讼督促生态修复,推动建立跨区域监管闭环。

黄河流域则探索出"水土保持+碳汇交易"的创新路径。陕西通过"三道防线"治理模式,使辛店沟流域林草覆盖率达75%,年均入黄泥沙量减至2.7亿吨。2024年,延安市宝塔区薛张小流域完成全国首单黄河流域水土保持碳汇交易,15.1万吨碳汇减排量以543万元成交,标志着黄土高原从"碳源"向"碳汇"的历史性转变。正在建设的古贤水利枢纽工程将调控黄河73%的水量和60%的沙量,为流域安澜提供工程保障。

二、工业与农业污染治理:技术突破与模式创新

工业领域的废水资源化利用取得显著成效。宝钢股份通过"双膜"工艺改造和智慧管控平台,构建原水-纯水-工业水-废水零排放的循环体系,废水减排量达95%以上,相关技术入选生态环境部《国家先进污染防治技术目录》。其宝山基地年利用再生水56.5万吨,节约成本120万元,并将尾水用于垃圾焚烧冷却,形成"废水-能源"循环链。湖北宜城则将污水处理厂尾水深度处理后用于环卫作业,每天320吨再生水替代自来水,年节水9.6万吨,节省水费18万元。

农业面源污染治理探索出可复制的"广东路径"。通过世行贷款项目,广东建立IC卡补贴机制,引导13.5万农户科学施肥用药,累计减施化肥5.5万吨、农药1738.8吨。在惠州、河源等地推广的高床发酵养殖模式,实现"楼上养猪、楼下堆肥",从源头减少畜禽粪便污染。浙江嘉兴首创农田退水"零直排"模式,通过生态沟渠拦截和智慧灌溉系统,使总氮、总磷平均拦截率超27%,2022年汛期国控断面水质同比改善显著。

三、湖泊治理:科技赋能与长效机制

太湖治理通过"水陆空天"一体化监测网络实现精准防控。437个水质自动站、无人机巡航和卫星遥感构建起每30分钟更新一次的监测体系,2023年蓝藻水华面积同比减少45.7%,阳澄湖水质首次达到Ⅲ类。江苏通过"一企一策"整治8987家企业,实施61座污水处理厂提标改造,并将池塘养殖尾水排放标准纳入地方立法,推动流域生态系统向草型湖泊转变。

四、制度创新:从"末端治理"到"源头预防"

生态环境部2025年发布的《2024中国生态环境状况公报》显示,全国地表水Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例达90.4%,长江、黄河干流全线保持Ⅱ类水质。这一成果得益于制度体系的完善:长江流域率先试点水生态考核,将生物多样性纳入评价体系;跨区域司法协作机制有效破解监管盲区,如沪苏浙皖建立的"河(湖)长+检察长"协作模式,推动26家"散乱污"企业关停。

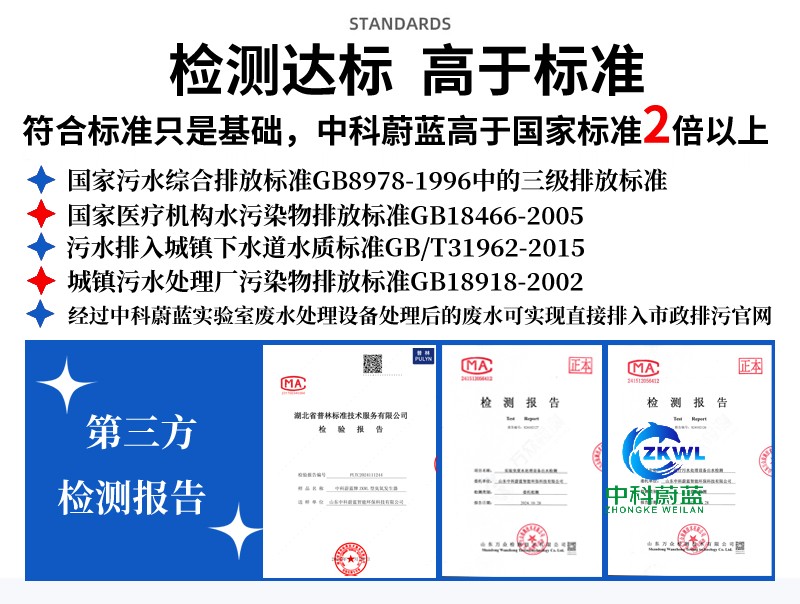

中科蔚蓝提示您:从长江十年禁渔到黄河古贤枢纽,从宝钢废水零排放到嘉兴农田退水治理,中国正以系统思维和科技创新破解水生态治理难题。正如生态环境部相关负责人所言:"我们不仅要实现水质改善,更要重构人水和谐的生态系统,让每一滴水都成为高质量发展的绿色动能。"这一治理范式的转变,为全球大江大河治理提供了"中国方案"。咨询热线:15684397985

-

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝在生态文明建设的进程中,污水治理与水资源保护成为各地工作的重点,关乎生态环境的可持续发展与民生福祉的提升。各地积极行动,通过完善制度、靶向攻坚重点领域、聚焦民生保障等多维度举措,在污水治理与水资源保护领域取得了显著成效。 以白银市为例,近年来该市围绕黄河生态保护,创新构建水...

查看详情

-

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态环境领域,污水治理与水资源保护一直是备受关注的焦点。近年来,我国在这两大关键板块持续投入,从政策引导到实践探索,从技术革新到公众参与,全方位推动工作进展,一系列显著成效正逐步重塑我国的水生态环境格局。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑臭水体...

查看详情

-

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态文明建设的征程中,污水治理与水资源保护已成为刻不容缓的重要任务,关乎生态安全、人类健康与经济社会的可持续发展。近年来,从政策引领到地方实践,从技术革新到全民参与,一系列积极行动正全方位重塑我国的水生态环境。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑...

查看详情

-

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站在当下,生态环境保护已成为全球性重要议题,而水资源保护无疑是其中的关键一环。从繁华都市到偏远乡村,从广袤平原到山川河谷,各地正积极探索、大胆创新,通过一系列举措全力守护珍贵的水资源,为生态安全筑牢根基。 湖南在水生态保护领域成绩斐然。2024年,湖南省国考断面水质优良率高达98.6...

查看详情

-

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站随着生态保护理念的深入,污水治理与水资源保护成为各地发展的重要议题。从西南山区到华北平原,各地因地制宜创新治理模式,同时激发公众参与热情,共同绘制水资源生态保护的崭新图景。 在贵州,乌江水环境治理迎来关键突破。2024年,乌江流域贵州段水质持续向好,国控断面水质优良比例稳定在10...

查看详情