联合国2024年淡水进展跟踪报告敲响警钟:全球一半国家的淡水生态系统已出现退化,90个国家正经历河流流量减少、湖泊萎缩等严峻问题。与此同时,我国"十四五"水生态环境保护收官战传来捷报——2025年上半年全国210个重点湖库水质优良比例提升至78%,白洋淀水质达到Ⅲ类标准。在这喜忧参半的全球水情下,实验室污水这一长期被忽视的"隐形污染源"正逐渐进入监管视野,一场涉及标准革新、技术突破与地域实践的治理攻坚战已全面展开。

全球水危机与中国治理成效:反差中的警示

卫星遥感数据显示,自2000年以来全球402个流域的河流流量持续减少,364个流域的湖泊和地表水体正在萎缩或消失。联合国环境规划署指出,污染、过度开采和气候变化是主要推手,而水质监测能力的不足更使得超过一半人口将生活在数据缺失的用水环境中。这种"失明式"管理直接导致全球75%的疾病与水质不良相关,每年有5000万儿童因水污染死亡。

与之形成鲜明对比的是我国水治理的显著成效。截至2025年,长江、黄河沿线累计排查出的23万余个排污口整治完成率超过90%,地级及以上城市黑臭水体基本消除。以太湖、巢湖为代表的"老三湖"和白洋淀、洱海等"新三湖"通过精准施策,逐步恢复生态功能。生态环境部创新开展的13个湖库水生态考核试点,为复杂水体治理提供了科学范式。

但湖泊治理仍面临挑战。生态环境部数据显示,湖泊水环境质量改善难度远超河流,部分湖泊因营养物积累导致藻类频发。更值得警惕的是,实验室污水这类特殊污染源尚未纳入常规监测体系,其含有的重金属、病原体和有机污染物正通过城市管网悄然渗透,成为水质改善的潜在威胁。

实验室污水:被低估的"毒源"与典型案例

"每毫升实验废水可能含有数百万级的致病微生物,一滴含铬废液就足以污染数十立方米水体。"环保专家指出,实验室污水虽排放量小,但污染强度极大。我国实验室主要分布在高校、科研院所和医疗机构,其废水成分复杂,包含铅、汞、镉等重金属,甲醛、苯系物等有机溶剂,以及各种病原体。这些污染物通过下水道形成交叉污染,最终流入江河或渗入地下。

(建议配图:实验室废水处理设备运行实拍图,展示多级处理工艺)

2025年4月,某顶尖高校生物实验室因违规排放含甲醛废水被查封,调查显示其周边地下水苯并芘检出值超标12倍,这一致癌物正来源于未处理的实验废液。更令人担忧的是,传统生活污水处理厂对这类特种废水"无能为力",重金属通过"浮游生物-虾-鱼-人"的食物链逐级富集,最终导致人体神经系统、消化系统病变,引发水俣病等典型公害病。

医学实验室的污染风险尤为突出。PCR实验废液中的病毒片段与丙烯酰胺等生化试剂混合后,若采用传统氯消毒会生成三氯甲烷等强致癌物。某985高校病毒研究所曾因此面临生物安全复审危机,直至采用臭氧动态消毒与紫外二次灭活的双重技术方案,才使废水中耐药基因丰度下降99.7%,达到安全标准。

标准革新与技术突破:构建全链条防控体系

针对日益凸显的污染风险,2025年7月我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》迎来重要修订,新增"瞬时值"监测要求,结束了长期以来仅靠"日均值"监管的漏洞。如同心率监测从日均到瞬时的进步,新标准对COD、氨氮等4项指标同时设定日均值和瞬时值双重限值,其中瞬时值为日均值的1.2-2倍,既科学考量排放波动规律,又提高了执法效率。

(建议配图:新旧排放标准对比图表与在线监测系统实时数据界面)

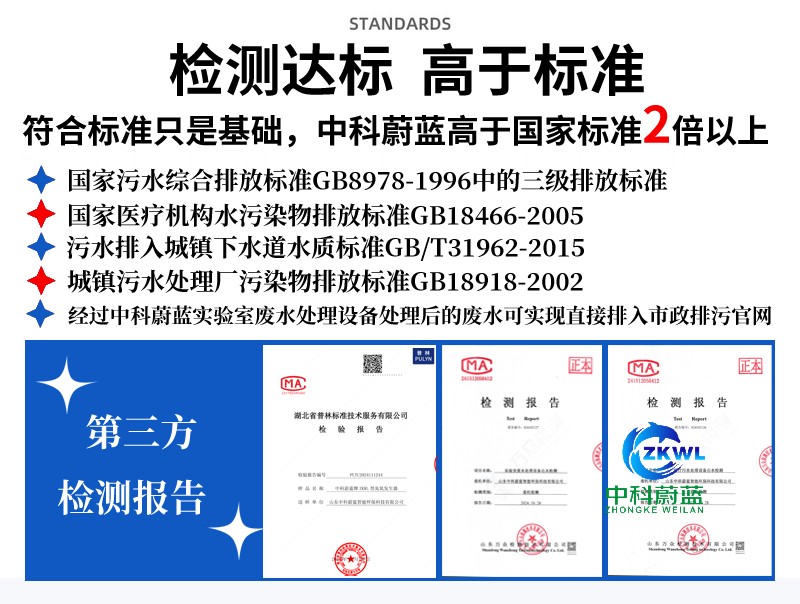

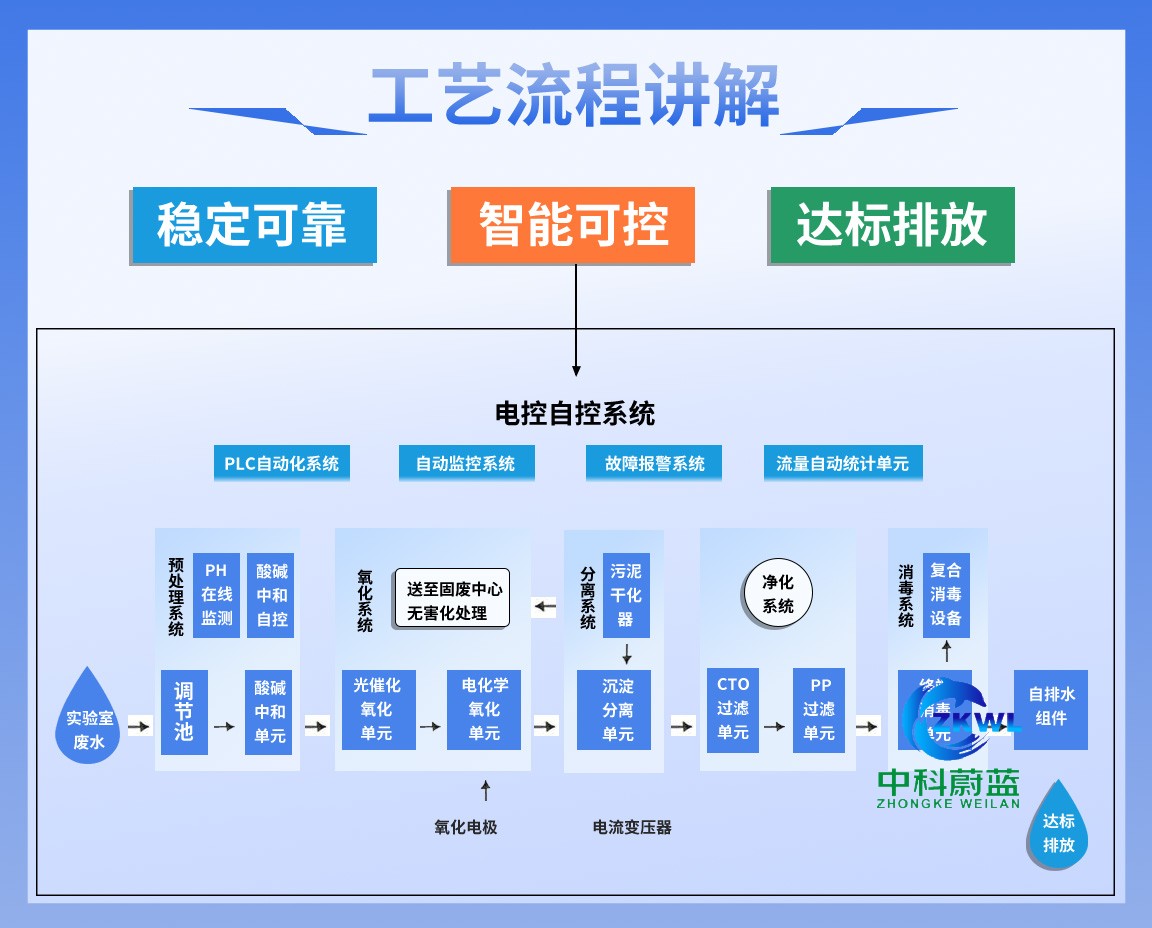

技术创新为标准落地提供支撑。中科蔚蓝等企业开发的"分场景歼灭式治理"方案,针对不同实验室特点定制解决方案:在材料学院镀膜实验室,脉冲离子交换技术可选择性捕获六价铬等重金属,某中科院实验室应用后年减少危废污泥1.4吨,节省成本超18万元;在化学实验室,耐酸碱腐蚀的模块化设备解决了传统处理装置3个月即穿孔的难题;对于COD高达5000mg/L的环境实验室污水,高级氧化+生物强化组合工艺可将污染物降至排放标准以下。

智能监管体系同步升级。新一代处理设备配套的手机APP能实时监控水质变化,异常情况自动预警,工程师响应时间不超过48小时。PICC承保的责任险制度更提供最高100万元赔付保障,构建起技术-监管-保险的三重防线。这些创新使实验室污水处理从被动合规转向主动防控,运维成本降低35%的同时,实现了"病毒载量归零,毒副产物趋零"的治理目标。

地域实践与未来展望:从太原样本到全球行动

在地方层面,水资源保护正深度融入城市发展战略。太原市2025年治水兴水行动方案提出,将再生水利用率提升至25%,实施晋祠泉域数字孪生建设,力争实现晋祠泉稳定复流。这一方案与实验室污水治理形成呼应——清徐县作为全国再生水配置试点,其建立的中水利用激励机制为处理后实验废水的资源化开辟了路径。

(建议配图:太原汾河治理景观与晋祠泉域生态监测站实景)

全球视野下,我国实验室污水治理经验具有示范意义。联合国报告指出,目前73个国家的水资源管理能力有限,按照现有进度,全球实现可持续水资源管理将推迟至2049年。我国在标准制定、技术创新和地域实践中的系统性探索,特别是将实验室这类小众污染源纳入监管体系的做法,为发展中国家提供了可借鉴的治理范式。

中科蔚蓝提醒您: 生态环境部规划显示,到2027年我国美丽河湖建成率将达到40%。这一目标的实现不仅需要继续打好碧水保卫战,更需警惕各类隐形污染源。随着《饮用水水源地水环境质量标准》将全氟化合物等新污染物纳入监测,实验室污水治理必将迎来更精细化的标准要求。当每一个水龙头、每一间实验室都成为节水护水的责任单元,全球水危机的破解才会拥有坚实的微观基础,咨询热线:15684397985。

-

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝

多地发力,共谱污水治理与水资源保护新篇-山东中科蔚蓝在生态文明建设的进程中,污水治理与水资源保护成为各地工作的重点,关乎生态环境的可持续发展与民生福祉的提升。各地积极行动,通过完善制度、靶向攻坚重点领域、聚焦民生保障等多维度举措,在污水治理与水资源保护领域取得了显著成效。 以白银市为例,近年来该市围绕黄河生态保护,创新构建水...

查看详情

-

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站

多维度发力,污水治理与水资源保护成效初显-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态环境领域,污水治理与水资源保护一直是备受关注的焦点。近年来,我国在这两大关键板块持续投入,从政策引导到实践探索,从技术革新到公众参与,全方位推动工作进展,一系列显著成效正逐步重塑我国的水生态环境格局。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑臭水体...

查看详情

-

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站

多管齐下,全力推进污水治理与水资源保护-山东中科蔚蓝环保新闻站在生态文明建设的征程中,污水治理与水资源保护已成为刻不容缓的重要任务,关乎生态安全、人类健康与经济社会的可持续发展。近年来,从政策引领到地方实践,从技术革新到全民参与,一系列积极行动正全方位重塑我国的水生态环境。 生态环境部数据显示,截至2024年6月底,全国已完成较大面积农村黑...

查看详情

-

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站

多地区积极探索水资源保护路径,守护生态根基-山东中科蔚蓝环保新闻站在当下,生态环境保护已成为全球性重要议题,而水资源保护无疑是其中的关键一环。从繁华都市到偏远乡村,从广袤平原到山川河谷,各地正积极探索、大胆创新,通过一系列举措全力守护珍贵的水资源,为生态安全筑牢根基。 湖南在水生态保护领域成绩斐然。2024年,湖南省国考断面水质优良率高达98.6...

查看详情

-

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站

创新治理模式与全民行动并行,共护水资源生态新图景-山东中科蔚蓝环保新闻站随着生态保护理念的深入,污水治理与水资源保护成为各地发展的重要议题。从西南山区到华北平原,各地因地制宜创新治理模式,同时激发公众参与热情,共同绘制水资源生态保护的崭新图景。 在贵州,乌江水环境治理迎来关键突破。2024年,乌江流域贵州段水质持续向好,国控断面水质优良比例稳定在10...

查看详情